II. Le Marasme

a) Introduction :

Le marasme nutritionnel est ce que l’on peut appelé un important cas de malnutrition protéino-énergétique. Tandis que l’autre maladie traité précédemment, Le Kwashiorkor, est due principalement à une carence en protéines. Le marasme touche la plupart du temps les enfants au cour de leur première année de vie lorsqu’ils ne sont pas correctement allaités. Il peut également se manifesté lors de la troisième années de vie , lorsque l’alimentation n’est pas suffisantes (lors d’un cas de sous-nutrition) et qu’ils souffrent, par la même occasion, de diarrhées.

En effet, c’est une forme d’inanition (= privation de nourriture qui entraîne un épuisement) qui peut être la conséquences de différentes choses.

b) Les facteurs :

Les causes les plus probables du marasme sont : les maladies infectieuses et parasitaires de l'enfance, dont la rougeole, la coqueluche, la diarrhée, le paludisme et autres affections parasitaires. Des infections chroniques comme la tuberculose peuvent également provoquer le marasme.

D'autres causes fréquentes du marasme sont la prématurité, la déficience mentale et les troubles digestifs (défaut d'absorption, vomissements, etc.).

La cause la plus courante est l'interruption précoce de l'allaitement maternel, parfois due au décès de la mère, à l'arrêt de la sécrétion lactée, à la séparation de la mère et du nourrisson (en raison de problèmes familiaux, du travail de la mère, etc.) a la naissance d’un nouvel enfant ou au désir de la mère de nourrir son bébé au biberon plutôt qu'au sein. Evidemment, un arrêt précoce de l'allaitement ne conduit pas obligatoirement au marasme.

En Afrique tropicale, une grande partie de la population n'a pas suffisamment d’argent pour acheter le lait nécessaire a l’alimentation du bébé. Les mères de familles pauvres ont tendance à trop diluer le mélange acheté pour que ce dernier tienne plus souvent.

|

De plus, peu de familles africaines disposent d'eau courante ou d'appareils permettant de stériliser facilement les biberons de lait pour le nourrisson. Même si le lait est acheté en quantités suffisantes pour satisfaire les besoins en énergie et en protéines, l'enfant est souvent atteint d'infection gastro-intestinale qui démarre le cercle vicieux aboutissant au marasme.

Une autre cause rencontrée dans certaines parties d'Afrique est un allaitement prolongé auquel on n'ajoute pas, ou trop peu, d'autres aliments. Il est rare qu'une mère puisse produire, au-delà de six mois, suffisamment de lait pour apporter à l'enfant toutes les calories et autres éléments nutritifs qui lui sont nécessaires. La mauvaise lactation peut-être due à : Une mère mal nourrie, des grossesses rapprochées, une alimentation à l’eau simple par une grand-mère ou une sœur pendant que la mère travaille aux champs, et un allaitement tardif.

c) Les signes du marasme nutritionnel :

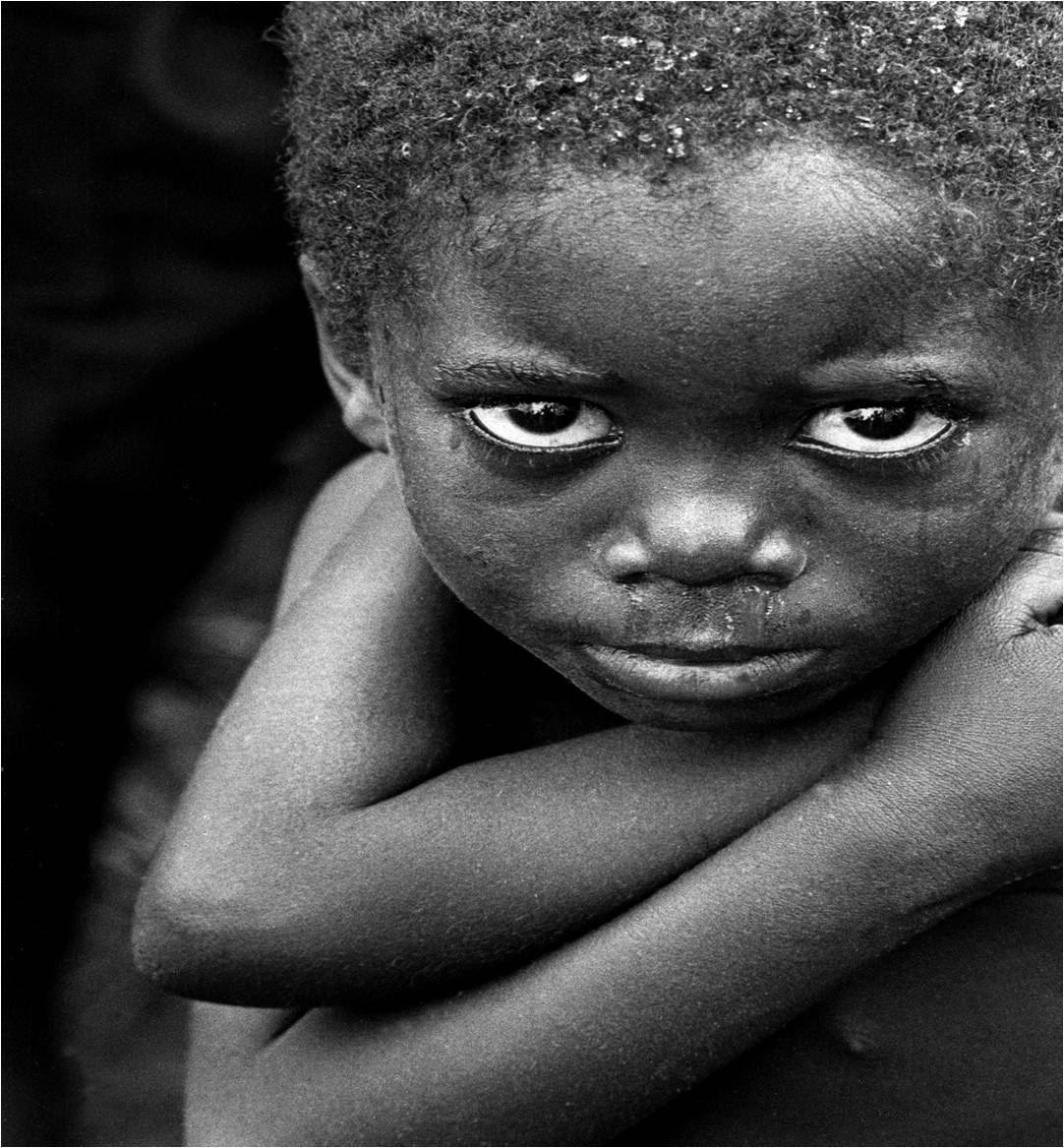

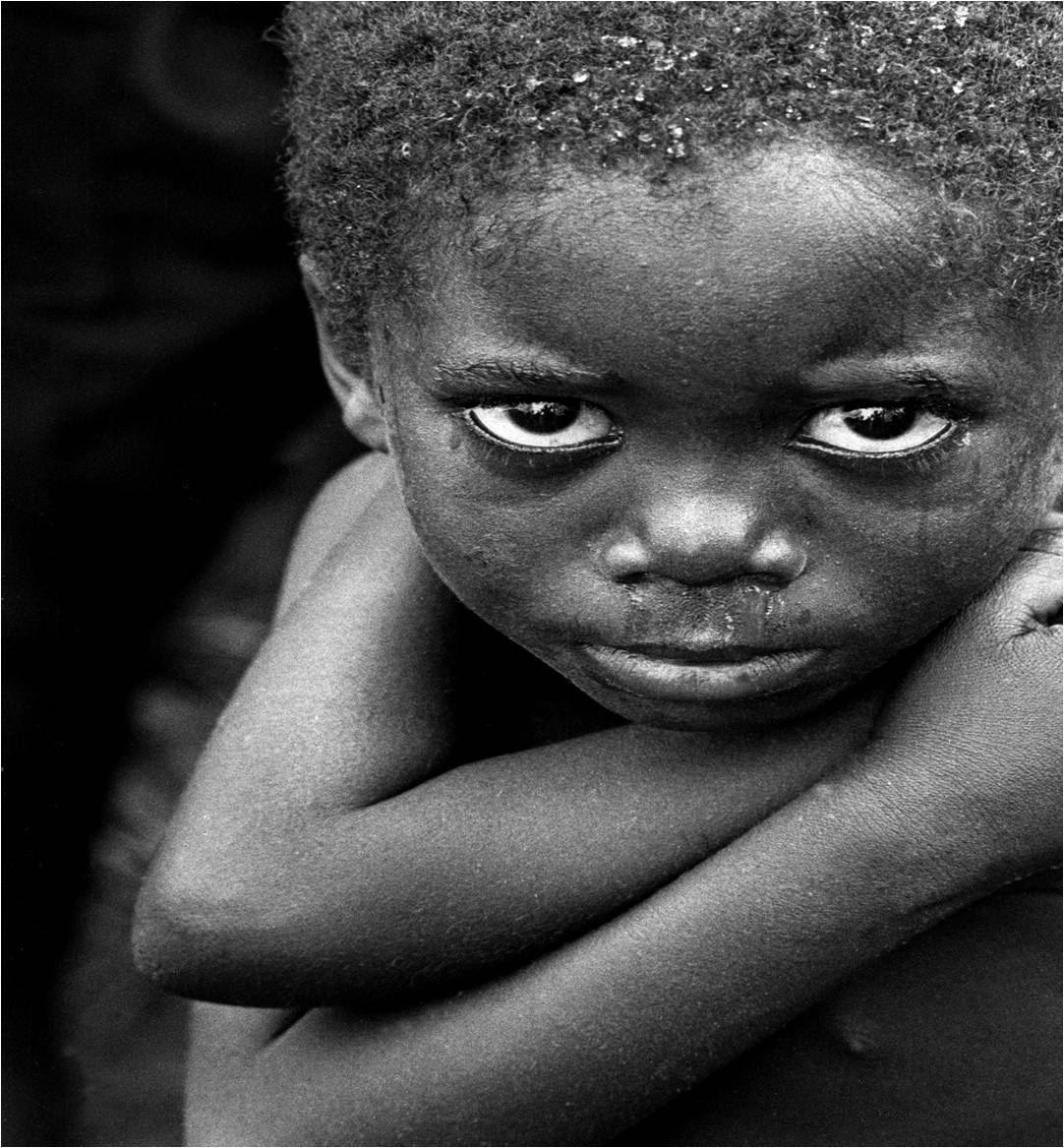

On remarque, avant tout, un arrêt de croissance. Si l'on connaît l'âge de l'enfant, on s’apercevra que son poids est bien plus bas que la moyenne (moins de 60 %). Dans les cas majeurs, l'amaigrissement est évident, les côtes sont saillantes (débordante), l'abdomen est souvent protubérant (qui forme des bosses), les membres sont très émaciés (aminci a l'extreme). L'enfant n'a « que la peau et les os ».

Les muscles sont toujours atrophiés (diminuer) à l'extrême. S'il existe encore un peu de graisse sous-cutanée, son épaisseur est très faible. Si l'on prend entre le pouce et l'index la peau qui pend, toute ridée (particulièrement autour des fesses et des cuisses), on constate l'absence de la couche normale de tissu adipeux.

La plupart des enfants atteints de marasme ne sont pas apathiques (absence d'énergie) comme ceux qui souffrent du kwashiorkor. Les yeux profondément enfoncés semblent, au contraire, bien éveillés. De même, l'enfant est moins irritable, moins triste. Mais toutefois un trouble de l'humeur peut survenir.

|

L'enfant a généralement bon appétit. En fait, comme tout être affamé, il peut être vorace. Il tète violemment ses mains, ses vêtements ou tout ce qu'il peut trouver. Il émet parfois des bruits de succion. Les selles peuvent être liquides mais ce n'est pas là signe constant dans cette maladie. Des diarrhées d'origine infectieuse, précipitent souvent l'évolution. Il y a presque toujours anémie (diminution du taux d'hémoglobine dans le sang) due à une carence en fer, protéines et autres éléments nutritifs.

Contrairement au kwashiorkor, il n'y a ni œdème (infiltration de liquide) ni dermatose avec peau craquelée. Des ulcérations peuvent se produire aux endroits où s'exerce une pression, mais celles-ci sont généralement localisées sur les saillies osseuses, et non dans les régions de frottements. Des altérations des cheveux, identiques à celles que l'on constate dans le kwashiorkor, peuvent se produire, mais il s'agit plus souvent d'un changement de texture que de couleur. La déshydratation, bien que n'étant pas un caractère de la maladie, l'accompagne souvent et provient de la diarrhée sévère (et parfois des vomissements).

Les signes liés aux carences en vitamines : manque de vitamine D provoque une déformation des os longs, un manque de vitamine A, une baisse de la vision nocturne ; le manque de vitamine K, des saignements, Infections par chute des systèmes de défense de l’organisme. Toutefois au début de la maladie, l’appétit est conservé.

d) Traitement :

Il faut surtout veiller à apporter au malade des quantités convenables de calories. Il est très important de déterminer la cause sous-jacente de la maladie. S'il s'agit d'une diarrhée infectieuse, la déshydratation peut exiger un traitement spécial par injections intraveineuses de solutés ou par sonde gastrique, mais en utilisant une composition beaucoup plus diluée que dans le cas du kwashiorkor. S'il est impossible de trouver une veine, les liquides pourront être injectés dans la cavité péritonéale. Simultanément, il convient d'administrer, par voie buccale, des sulfamides (composé chimique) ou de la tétracycline (antibiotique) .

|

Une fois la diarrhée arrêtée, un régime alimentaire riche en énergie est nécessaire. L'utilisation d'huile végétale avec le lait écrémé en poudre revêt encore plus d'importance ici que dans les cas de kwashiorkor, car elle assure un apport énergétique élevé.

Il est bon de rechercher la tuberculose. S'il y a un doute, on pratiquera une réaction à la tuberculine et, si le résultat est positif, il convient de faire une radiographie pulmonaire.

Le traitement consiste à effectuer une «renutrition » qui, selon l'état pathologique du patient, peut être obtenue de diverses manières. L'expérience des situations de dénutrition observées lors de la deuxième guerre mondiale dans les corps de déportés a permis aux équipes médicales d'acquérir une certaine expérience chez les sujets particulièrement dénutris en état de cachexie* avancée et agravé ; condition que ces malades aient conservé l'appétit, il est possible de leur proposer une alimentation orale c'est-à-dire par la bouche en très petites quantités et en utilisant un protocole très strict.

L'alimentation de ces patients s'effectue sur plusieurs semaines et très progressivement. Chez d'autres patients, l'apport alimentaire naturel n'est pas possible. Il est alors nécessaire d'employer des techniques dites de réanimation telles que la pose d'une perfusion intraveineuse en utilisant un cathéter (dispositif médical) . Il s'agit de l'alimentation parentérale.

|

Enfin, pour certains patients, une sonde disposée directement dans le tube digestif (plus précisément dans l'estomac) permet d'apporter directement au patient les nutriments dont il a besoin à condition que son système digestif ne souffre pas de lésion. On parle dans ce cas d'alimentation entérale.

e) Le retour

La cause et la gravité de la maladie déterminent le pronostic. Un enfant ne présentant pas de maladies infectieuses et n'étant atteint que d'un léger marasme a plus de chance de survie qu'un enfant atteint de marasme sévère et étant toucher par une autre maladie telle que la tuberculose. Dans tous les cas, la réaction au traitement sera vraissemblablement plus lente que dans le kwashiorkor.

Une fois l'enfant guéri, il est souvent difficile de savoir que faire, surtout s'il a moins d'un an. Il peut ne plus avoir de mère ou celle-ci peut être malade, et sans aucun doute son lait sera insuffisant. Il est donc indispensable d'enseigner à la personne qui en aura la charge des notions de nutrition.

|

Si l'enfant a été amené par son père, il faudrait qu'une femme de la famille passe quelques jours à l'hôpital avant la sortie de l'enfant. On lui apprendra à le faire boire à la cuillère ou à la tasse, et non au biberon, à moins que l'enfant ait moins de trois mois. Le meilleur régime est généralement constitué par une bouillie légère, préparée avec des aliments locaux, à laquelle on ajoute deux cuillerées à café de lait écrémé en poudre (ou tout autre supplément riche en protéines) et deux cuillerées à café d'huile par kilogramme de poids corporel et par jour.

Si l'enfant a plus de six mois, on indiquera à la personne qui s'en occupe les mets qui doivent faire partie de son alimentation. La mère ou la gardienne devra se rendre à l'hôpital ou au dispensaire une fois par semaine régulièrement si elle habite dans un rayon de dix kilomètres, une fois par mois si elle est plus éloignée. chaque visite, on lui donnera une provision d'un supplément adéquat pour une durée supérieure au temps prévu entre les consultations. On peut donner au jeune enfant des aliments différents, comme ceux indiqués dans le traitement des cas bénins de kwashiorkor.

Il est essentiel que la ration apporte des calories et des protéines en quantité convenable. En général, 120 Calories et 3 g de protéines par kg de poids corporel et par jour suffisent pour un traitement de longue haleine. Ainsi un enfant pesant 10 kg recevra 1200 Calories et 30 g de protéines par jour. A noter qu'un enfant ayant souffert de marasme peut être capable au début de sa convalescence de consommer et d'utiliser de 150 à 200 Calories et de 4 à 5 g de protéines par kg de poids corporel.

f) Prévention :

|

- Il est conseillé de donner une alimentation équilibrée en fonction de l’âge : repas de petits volumes de quantité et de qualité adaptée aux besoins nutritionnels en fonction de l’âge.

- Eviter un allaitement prolongé.

- Faire apprendre aux mères de familles les mesures préventives suivantes : éduquer les mères sur l’importance des groupes alimentaires, l’hygiène alimentaire, l’eau et l’environnement, une bonne pratique de l’allaitement maternel ; une bonne conduite du sevrage ; un apport alimentaire adéquat pour les enfants de 0 à 5 ans.

- Réduire la pauvreté par de petits projets productifs de revenus, les jardins maraîchers, les poulaillers, ... .etc.

Pour que les enfants restent en bonne santé, les parents devraient leur assurer une alimentation qui apporte suffisamment d’énergie et tous les nutriments essentiels, tels que les protéines, les vitamines et les sels minéraux. L’alimentation devrait également être saine et exempte de microbes ou de parasites. Il faudrait donner aux enfants de l’eau de boisson potable et leur enseigner les bonnes pratiques d’hygiène.